DX TODAY自社メディア

DX FrontLine花王の“よきモノづくり”

現場から支えるシチズン・ディベロッパー

桑原裕史さん

創業以来、弊社は消費者目線の“よきモノづくり”を企業理念に掲げてきました。“モノ”には商品だけでなく、その商品やサービスを通じて得られる体験を含みます。この“よきモノづくり”のためには、顧客である生活者から様々な声を数多く集め、研究開発に反映する必要があります。そうした中にあって、世の中の生活スタイルの変化や情報の伝わるスピードは速くなる一方です。旧態依然の手法ではとても太刀打ちできなくなりました。そこでデジタル技術を活用しようと、2018年からDXに取り組み始めたのです。

まず、ITリテラシーの高い人財を集め「先端技術戦略室」を立ち上げました。経営や事業、販売などに領域をしぼり、各部署内でのDXを進めたのです。私もその初期メンバーのひとりです。

こうして、デジタル化に向けての様々なプロジェクトをスタートさせましたが、進めるうちに、なかなかスケールしないなどの課題も見えてきました。そうした様々な課題に向き合うため、組織の再編を繰り返しながら、事業系のDX、全社を横断したDXと段階的に進めていったのです。

自主的に始まったシチズン・

ディベロッパーの活動

DXが進んだ契機はいくつかありますが、その1つがシチズン・ディベロッパーの登場です。2021年にパソコンの中にローコード、ノーコードでアプリの作成ができるソフトが導入されたことがきっかけでした。その取り組みはDX部門が進めたわけではありません。日常業務の課題を解決できないかと考えた製造現場の非IT系の社員が、YouTubeなどを参考にしながら独学でアプリの開発を進めたのです。シチズン・ディベロッパーは、いわば自然発生のような形で登場しました。弊社は研究開発や生産、販売まで全てを自社で行っているからでしょうか、課題は自力で解決しようというDNAが社風として根付いているのだと思います。

もちろん、ITの専門家でもない社員が勝手にアプリを作るのはよくないのでは、という声も聞かれました。ですが、工場などの現場では、手書きで管理していた原料のラベルや紙で保存していた掃除の記録をデジタル化することで時短につながり、以前のデータにも簡単にアクセスできるなど、作業の効率化が目に見えて現れたのです。

小さなことのように思えますが、現場にとっては日常的なストレスから解放される大きな改善です。現場の課題はやはり現場の者でないと気付きませんし、細かな課題全てにIT部門が対応するのは不可能です。現場での自己解決の実績がいくつか出始めると、自分も課題を解決したいと、シチズン・ディベロッパーを目指す社員が増えていきました。

コロナ禍では、全社員が使える「感染症報告アプリ」がシチズン・ディベロッパーの手により登場しました。これはスマホを使って社員一人ひとりが家族の体調を含めて感染状況を社に報告できるというものです。それまでは、感染者がメールや電話で上長に連絡し、それを受けた上長がさらに健康管理室や本部に連絡していました。それは手間がかかる上、また聞きのため再確認が発生する場合もあります。実は、同様のアプリを会社が外注しようとしたのですが、予想以上にコストがかかり、かつ開発に半年以上必要なことがわかりました。そのタイミングでシチズン・ディベロッパーが手を挙げたわけです。このアプリの登場により、社内のシチズン・ディベロッパーの重要性が再認識され、製造系だけでなく、事業系などにも広まっていきました。

約1500人が個々の

現場の課題解決に取り組む

当初は個々の学習に任せていたシチズン・ディベロッパーですが、こうした実績を背景に、会社としてもその育成に力を入れるようになりました。学べる環境を作り、アプリの発表や表彰の場を設けるなどしたことにより、現在では約1500人のシチズン・ディベロッパーがそれぞれの現場で課題解決に向けて活動しています。

そうした動きが活発になればなるほど、必要になるのがデータです。そこで、事業部や部署ごとに個別運用されてきたデータを一元化する動きも急速に進みました。基幹に関わる開発はIT部門が、そのデータを活用してシチズン・ディベロッパーが各々の課題を解決する。役割を分担することで、全社におけるDXが着々と進んでいます。

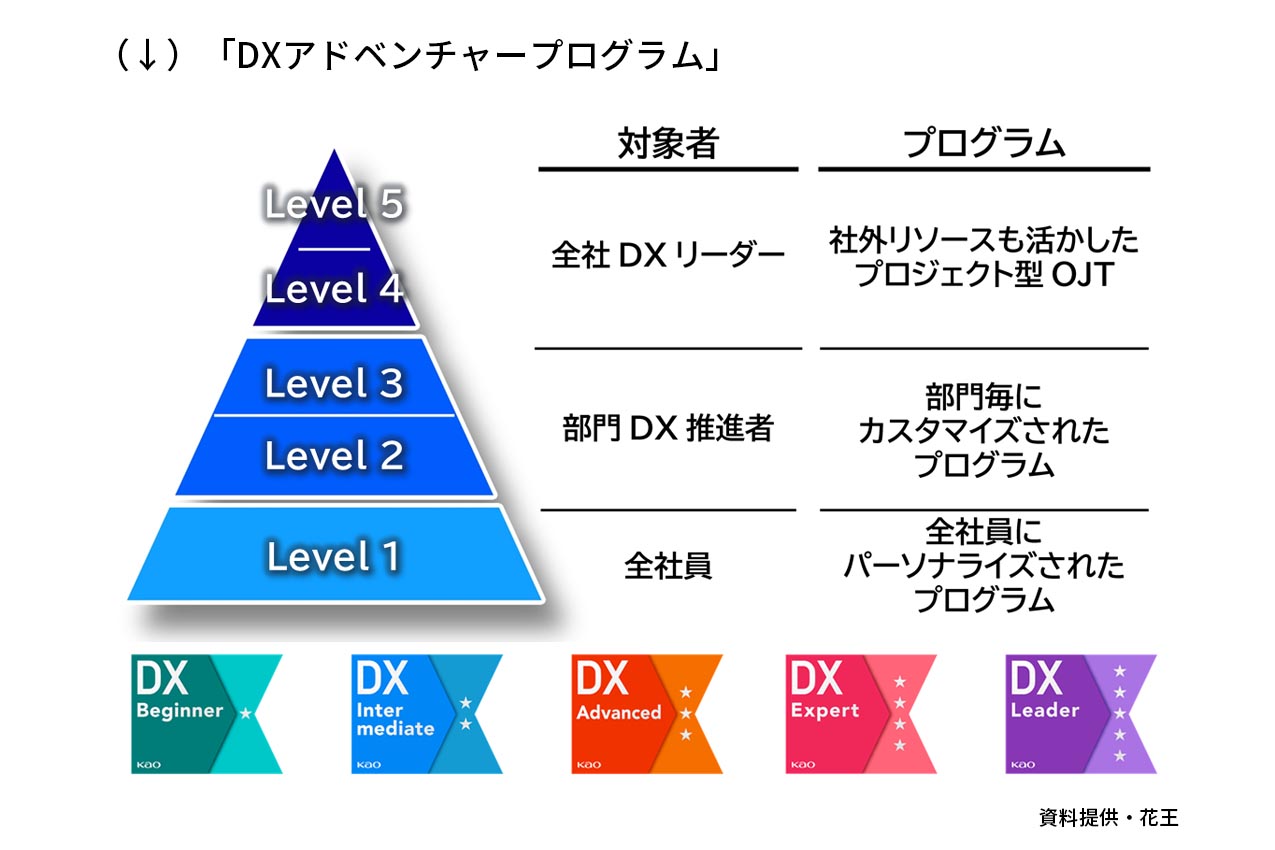

2023年11月には、グループ全社員2万8000人のデジタルスキル向上を目指し、DXアドベンチャープログラム」を取り入れました。DXを進めるためには興味のある一部の社員だけではなく、全社員がデジタルスキルを向上させる必要があると考えたからです。プログラムは5つのレベルで構成され、レベル1は外部のコンテンツを利用したオンラインのビギナー向けの内容です。続いて、スキルや所属している部門の特性などに合わせてカスタマイズされたプログラムが用意されています。今では、年齢や性別、部署を問わず、多くの社員が積極的に学んでいます。

2024年には、「DXアドベンチャープログラム」のビギナーを終えた人を対象にした「AIアカデミー」を立ち上げました。2023年5月から社内版ChatGPTを取り入れており、動画生成や翻訳など、今ではグローバルで1か月あたり約7000人が使用しています。AIは大きな可能性を秘めていますが、間違った情報の生成や倫理的な問題、情報漏洩など様々なリスクについても理解しなければなりません。こちらは2コース用意しています。

こうした新しい取り組みを始める時には、トップダウンでのアプローチも必要と考え、社長の長谷部からプログラムへの参加を呼びかける動画を作成し発信しています。

日常的に変革が起こるように

なることが今後の目標

弊社では“DXは創造的破壊活動である”と考え、運営体制、意思決定、モノづくり、顧客接点の全てにおいて、レガシーシステムを捨て、デジタル技術と人財により、大きな変革を目指しています。ゴールは、「DX」という言葉を使わなくても、つねに変革が起きる状態にすることです。わざわざ取り組むのではなく、それが当たり前に起こる。そのためには日々進化し続けるAIを含めたデジタル技術を使いこなさなければならず、人財の育成が最も重要です。

5年後の議論をしても、5年後には今では考えられないほど技術も世の中の環境も変わっていることでしょう。ですが、これまで私たちが社の歴史の中で蓄積してきた知見やデータをもとに、どんな状況になっても変革を起こせるような人財を育てることで持続可能な社会に欠かせない企業になると考えています。

今年、2025年からは企業自体の変革を目指し、情報システム部門、サプライチェーンマネジメント(SCM)のデジタル部門、DX部門が一緒になり、デジタル戦略部門になりました。全社員がデジタルリテラシーを持って変革に参加し、私たちがそれをサポートする形で進めていきます。